Бич рода человеческого: как эпидемии влияли на мировое искусство

Вирусы, бактерии, микробы, болезни, эпидемии и пандемии — казалось бы, что может привлекать художников в этих малосимпатичных «нечеловеческих агентах» и последствиях их бурной жизнедеятельности? Однако история искусства даёт нам немало примеров того, как эпидемии и их возбудители, не говоря уже о самой Смерти, служили для художников источником вдохновения. Подборку 10 душераздирающих картин и их впечатляющих историй сделал «Артгид».

Питер Брейгель Старший, «Триумф Смерти». Около 1562. Дерево, масло. Прадо, Мадрид

В апокалиптическом видении Смерть во главе своей армии расправляется с человечеством всеми возможными способами. Избежать гибели не удается никому — ни простому люду, который, как скот, загоняют в подобие гроба, ни монарху, надежно закованному в латы. Не спасают ни любовь, ни вера, ни тем более оружие.

Полотно было написано в период испанского владычества в Нидерландах, отмеченного особой жестокостью инквизиции, и считается, что так Брейгель откликнулся на происходившие вокруг ужасы. В то же время кажется безусловным, что художник утверждает напрасность любых конфликтов, чего бы они ни касались, и их полную ничтожность перед лицом Смерти. Поскольку всё конечно, неизменный триумф Смерти становится своеобразным синонимом земной жизни.

Жан-Антуан Гро, «Наполеон Бонапарт посещает чумной барак в Яффе». 1804. Холст, масло. Лувр, Париж

Гро снискал себе этой картиной триумфальный успех на Салоне в Париже в 1804 году — аккурат тогда, когда Наполеон был провозглашен императором. Примечательным было то, что художник, в противовес всем традициям исторической живописи, обратился к событиям современности: сама история, представленная в картине, произошла в марте 1799 года во время Египетской военной кампании.

Захватив Каир, Наполеон начал поход на Сирию и взял штурмом Газу и Яффу — последняя была крупнейшим портом на морском пути в Иерусалим. Но победа в Яффе обернулась кошмаром. Во-первых, было непонятно, как поступить с четырьмя тысячами пленных: их невозможно было кормить и содержать и нельзя было отпустить, и Бонапарт отдал приказ об их уничтожении. Пленников расстреляли или обезглавили, оставив тела непогребенными (можно представить себе эпидемиологические последствия).

Во-вторых, французскую армию преследовала чума, распространению которой, в частности, способствовали горы трупов. Поэтому было непонятно также, что делать при отступлении (а Наполеону вскоре пришлось отступить) с огромным количеством больных и заразных французских солдат, часть из которых была размещена в чумном бараке в Яффе. В армии нарастали недовольство и страх, и тогда Бонапарт лично отправился в барак, чтобы поднять моральный дух войск и поддержать пущенный им же самим слух, что это никакая не чума, а неопасная лихорадка. Он демонстративно снял перчатку, прикоснулся к обнаженному больному как раз в том месте, где гноился воспаленный лимфоузел-бубон, и сказал солдату и окружающим: «Вот видите — ничего страшного!»

В изображении Наполеона в Яффе Гро максимально приблизился к иконографии Христа, исцеляющего страждущих: властный жест, потрясенные очевидцы, ошеломленные «апостолы» — спутники и соратники, один из которых (друг Наполеона Жан-Батист Бессьер) брезгливо закрывает рот и ноздри платком, а другой (военный врач Рене-Николя Деженетт) прячет руки в перчатках. Сам Наполеон не заразился, но эвакуировать чумных солдат не было никакой возможности, и он приказал под видом лекарства дать им яд.

«Суп с монстрами. Вода Темзы». 1828. Гравюра. Британский музей, Лондон

В начале XIX века вода лондонцам поступала из Темзы, куда сливались нечистоты, поэтому фантазии автора гравюры о причудливой фауне местного водопровода не лишены оснований. Полное название карикатуры гласит: «Суп с монстрами, обычно называемый водой Темзы, является точным представлением подаренной нам бесценной субстанции».

В верхней части изображения указан конкретный адресат этого колкого сообщения: «Микрокосм. Посвящается лондонским компаниям по водоснабжению, породившим всех страшных и жутких существ, гидр, горгон и ужасных химер». Слова про «жутких существ» взяты из «Потерянного рая» Мильтона — очевидно, для большей весомости утверждения. Несмотря на такую острую критику, от проблемы отмахивались до сильного обмеления Темзы в 1858 году и последовавшего за ним Великого зловония. После этого было решено построить новую канализацию, заработавшую спустя несколько лет и отчасти решившую проблему с загрязнением реки.

Роберт Сеймур, «Холера попирает и победителей, и побежденных». 1831. Литография. Национальная медицинская библиотека США, Бетесда

В этой литографии Сеймур запечатлел одно из сражений Польского восстания 1830–1831 года, совпавшего с разгулом холеры, которая здесь в образе жуткого костлявого существа без разбора топчет русских и польских солдат. Надо полагать, что самому художнику не удалось сохранить отстраненный философский взгляд на события: в 1831 году эпидемия, прошагав из Бенгалии через Россию и часть Европы, добралась до его родной Англии.

Как справляться с напастью, никто не знал. Полагая, что всё дело в «миазмах» (читай: зловонии), испуганные англичане усердно проветривали помещения, на всякий случай отказывались от жирной пищи и натирались уксусом, не догадываясь обратить внимание на воду, где обитал холерный вибрион. Примечательно, что и на литографии Сеймура смерть наступает с воздуха, а не появляется из воды. Спустя примерно двадцать лет, во время следующей холерной атаки, о причинах заражения догадался доктор Джон Сноу, а спустя еще несколько десятилетий его догадкам, наконец, поверили.

«Император Николай I усмиряет холерный бунт в Санкт-Петербурге в 1831 году». 1839. Литография из французского периодического издания Album Cosmopolite

Пандемия холеры, зародившаяся в Индии, захватившая Европу, США и Японию и продолжавшаяся около двадцати лет, к 1831 году добралась и до Петербурга. Ее распространению способствовала аномальная жара, стоявшая в городе тем летом. Основной источник холеры — сырая вода с холерным вибрионом, так что зараза распространялась даже в случае строгого карантина.

Но в то время в Петербурге главной мерой против эпидемии считались именно карантины и кордоны, что, конечно, вызывало народное недовольство вплоть до массовых холерных бунтов с многочисленными убийствами. Виновниками холеры среди невежественного населения считались доктора (преимущественно иностранцы, главным образом немцы и поляки) и работники санитарных служб, особенно те, кто занимался дезинфекцией воды в колодцах при помощи хлорной извести, — их считали засланными враждебным Западом отравителями и попросту убивали, а вслед за ними и всех, кто хотя бы отдаленно напоминал лекаря, имел при себе склянку с лекарством, одевался по-иностранному и т. п.

В июне 1831 года в Петербурге был в профилактических целях закрыт рынок на Сенной площади вместе с его знаменитым Обжорным рядом, где продавали снедь для бедняков и маргиналов, — «пирожки с котятами» из трактирных мясных обрезков, подгнившие фрукты, заплесневелый сыр. Все это было невероятно дешевым, и закрытие рынка вызвало бунт, во всем обвинили, конечно же, докторов и отправились громить близлежащую наскоро организованную холерную больницу в Таировом переулке.

Врачей и больничных служащих избивали и выбрасывали из окон, всем пациентам «объявили свободу» и отправили по домам, а тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, выволакивали из здания на железных кроватях и перетаскивали к церкви Спаса на Сенной под защиту Всевышнего. К вечеру 22 июня на площадь были стянуты войска, а на следующий день, получив известие о бунте, в Петербург прибыл из Петергофа, где он спасался от жары и холеры, император Николай I, отправился в открытой коляске без охраны прямо на Сенную и мановением руки и вразумляющей речью усмирил бунт.

Здесь описания современников расходятся. По одной версии, Его Величество произнес: «Вчера были учинены здесь злодейства, общий порядок был нарушен. Стыдно русскому народу, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков» — и пристыженные сравнением с иноземцами бунтовщики пали на колени и покаялись.

По другой — государь изъяснялся «исключительно площадными ругательствами», «а когда устал, то, указывая на Сенновскую церковь, грозно воскликнул: “На колени!” И весь народ упал на колени и начал креститься на церковь». Сыграли свою (без сомнения, главную) роль и войска. Так или иначе, с того момента холерные бунты в Петербурге прекратились, а эпидемия в столице сошла на нет осенью 1831 года. Менее чем за полгода в городе умерло от холеры семь тысяч человек.

Арнольд Бёклин, «Холера». 1898. Холст, темпера. Кунстхалле, Базель

Арнольда Бёклина часто называют предтечей сразу нескольких направлений в искусстве XX века — от символизма до метафизической живописи. Он соединил в своем творчестве вечное и мимолётное, мифологическое и историческое, мрачный колорит эпохи романтизма с натуралистическим изображением. Визитной карточкой художника стали романтические пейзажи, населённые фантастическими существами — нимфами, тритонами и морскими чудовищами всех мастей.

В поздние годы Бёклин часто обращался к теме смерти, размышлял о бренности бытия и быстротечности человеческой жизни. Он вполне мог повторить вслед за испанским драматургом Педро Кальдероном, что «в этом мире каждый, живя, лишь спит и видит сон». Миражная природа реальности — одна из главных тем, волновавших художника на протяжении всего его творческого пути. Квинтэссенцией его исканий и раздумий стала картина «Остров мертвых» (1880), воплощенная художником аж в пяти вариантах.

В последние годы жизни Бёклин обосновался в Тоскане. В этот период он создал два произведения, в которых часто видят предвестие грядущих бед XX века — картины «Война» (1896) и «Чума» (1898). Последняя была навеяна воспоминаниями о пандемии холеры, которая бушевала в Европе в течение 1863–1875 годов (это была уже четвертая по счету зафиксированная документально холерная пандемия — первая пришлась на 1816–1824 годы).

Её отголоски мы также можем заметить на рисунке «Холера» (1876), на котором впервые у художника появляется восседающая на крылатом драконе фигура смерти с косой. Бёклин изобразил «черную смерть» несущейся над городом и забирающей жизни людей, обратившись к одному из иконографических сюжетов, укоренившихся в европейском искусстве после первых эпидемий чумы.

Роберт Уоррен Харрисон, «Danse macabre». 1918. Гравюра

Ужас перед чумой породил множество сюжетов, без которых невозможно представить историю искусства, и Danse macabre («Пляска смерти») среди них — один из самых популярных. Впервые скелеты заплясали в XIV веке после пандемии, которая в общей сложности унесла жизни половины Европы. Чума поколебала основы средневекового общества и заставила пересмотреть отношение к жизни.

Средневековые гравюры, как правило, изображали Смерть уводящей живых в царство мертвых — она приходила к праведным и неправедным, не знала ни сословных, ни других различий. Это не обязательно был веселый мертвец — Смерть могла принять обличие жнеца, охотника или шулера, забирающего жизни тех, кто не смог ему противостоять.

Многие исследователи также сходятся во мнении, что пляшет и вовлекает в хоровод живых не сама Смерть, а её посланцы-мертвецы, воплощающиеся в живых персонажей, но при этом всегда узнаваемые именно в качестве потусторонних визитеров. Художник и иллюстратор Роберт Уоррен Харрисон поместил такого посланца в современный ему антураж. Эта работа, где увитая плющом нянюшка-скелет уводит и уносит прочь от родителей младенца и смиренно сложившую руки девочку, связана с пандемией «испанки», во время которой смертоносным гриппом заболело почти 30% всего населения Земли.

Эдвард Мунк, «Автопортрет во время «испанки»». 1919. Холст, масло. Национальный музей, Осло

Довелось переболеть «испанкой» и одному из главных певцов жути и мрака в западном искусстве — Эдварду Мунку. Художник перенес болезнь в 1918 году, сделавшись после выздоровления еще бóльшим ипохондриком, чем был до этого. Он писал, что без страха и болезней его жизнь «была бы лодкой без руля». Разного рода хвори действительно преследовали Мунка на протяжении всей жизни и не могли не повлиять на мировосприятие художника.

Всё началось со смерти матери, которая умерла от туберкулеза, едва ему исполнилось пять лет. Вскоре та же болезнь забрала жизнь сестры, которую Мунк изобразил на картине «Больная девочка» (1886). Сам он долгие годы страдал от депрессии и параноидальных состояний и боролся с ними при помощи живописи. Тема страха, смерти и болезней регулярно появляется в его творчестве. Как правило, она выражается в мотиве внезапно нахлынувшего отчаяния, которым пронизаны и знаменитый «Крик», и этот автопортрет.

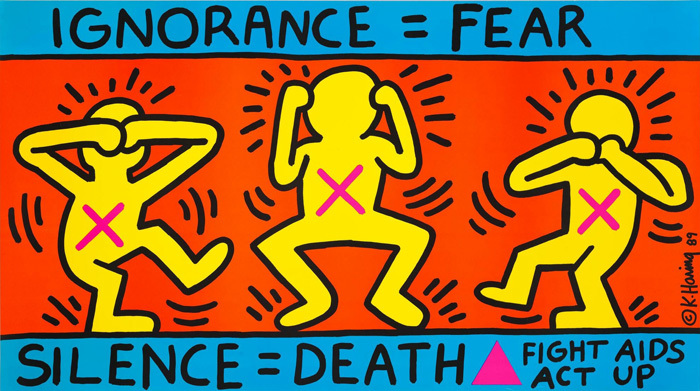

Кит Харинг, «Незнание = Страх. Молчание = Смерть». 1989. Литография, офсетная печать. Courtesy Музей американского искусства Уитни

Кит Харинг о вирусах и их распространении знал отнюдь не понаслышке. К началу 1980-х его граффитистские человечки, первоначально населявшие подземки Нью-Йорка, Мельбурна, Сиднея, Амстердама, Берлина и Парижа, сами, как вирусы, захватили весь мир. И именно в начале 1980-х были описаны сначала синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), а потом и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), и тогда стало понятно, к чему (помимо омерзительного, но излечимого сифилиса и других венерических болезней) может привести незащищенный секс, в том числе между мужчинами.

А Харинг, как и его друг Энди Уорхол, был открытым геем. И хотя Харинг был как раз сторонником защищенного секса, в 1988 году ему был диагностирован СПИД, а в феврале 1990-го, в 32 года, он умер от его осложнений. Но ещё раньше ему пришлось похоронить ещё одного друга — Жан-Мишеля Баскиа, погибшего от передозировки героином в 1988 году. Два года спустя Харинг в качестве отклика на всплеск наркомании в Нью-Йорке создал одну из самых известных своих работ Crack Is Wack, написав её на стене заброшенной гандбольной площадки (и заплатив 25 долларов штрафа за вандализм).

Примерно с этого момента он всё больше внимания уделял работам, противодействующим распространению наркомании и СПИДа, передающегося, в том числе, через шприцы наркоманов. Одним из самых страшных обстоятельств, связанных со СПИДом в 1980-е, было то, что информация о нём практически отсутствовала, не соблюдались меры безопасности, так что носителям вируса было, в сущности, на него наплевать и они продолжали заражать других, а вдобавок, если становилось известно об их диагнозе, часто становились «прокаженными», отверженными (впрочем, немногим лучше обстоит дело и сегодня).

В 1989 году, за год до смерти, которую он уже предвидел, Харинг организовал Keith Haring Foundation, работающий и поныне. Деятельность фонда направлена на распространение информации о СПИДе и поддержку людей с диагнозами ВИЧ и СПИД. В том же году Харинг создал несколько посвящённых СПИДу работ с названием Silence = Death («Молчание = Смерть»), превратившихся затем в плакаты. На всех присутствуют розовый треугольник (узнаваемая эмблема ЛГБТ-сообщества) и фигурки с характерными жестами «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Хуго Симберг, «Сад Смерти». 1896. Бумага, акварель, гуашь. Атенеум, Хельсинки

Финский символист Хуго Симберг ассоциируется у нашего зрителя с картиной «Раненый ангел», но соотечественники художника уверены: лучшая его работа — «Сад Смерти». Она существует в нескольких вариантах и техниках от акварели из собрания хельсинского Атенеума до исполненной в 1906 году фрески в Кафедральном соборе Тампере (что само по себе необычно для лютеранского храма).

Смерть и её олицетворения — весёлые скелеты — вообще любимые персонажи Симберга: вот она (вернее он, весёлый скелет) удирает на коньках от мальчишек, провожает смирившегося со своей участью крестьянина до адских врат, меланхолично внимает скрипачу в аскетичном интерьере или кружит в танце девушек в пышных юбках на речном причале — так художник реинтерпретирует известный со времен Средневековья аллегорический сюжет Danse macabre.

Да, Симберг не упускал возможности напомнить нам о бренности бытия и смерти как неизбежной его части, но он делал это с тактом психотерапевта: мы все умрём, но наши души цветами и травами взойдут в Саду Смерти, где за ними будут тщательно ухаживать ее верные служители.

![]()

Поделиться:

Похожие посты

На радость зумерам: вышла новая часть Subway Surfers

«Король и Шут. Навсегда»: чем панк-сказка растрогала зрителей

В Севастополе художники представили работы, одухотворённые посещением святых мест

Обложка и фото: Руслан Мик