Театр, которого не было: история русского театра в непоказанных спектаклях

Есть спектакли, которые были задуманы и иногда даже полностью поставлены, но так и не показаны публике. Формально их не существует. Но в истории русского театра ХХ века они составляют внушительный раздел. Виной ли тому цензура или стихийное бедствие — иногда оказывается, что выдающиеся режиссеры, знаменитые актеры, композиторы, художники поработали впустую. И теперь только по разрозненным архивным находкам можно судить о том, что же, собственно, пропало. Обозреватели «Коммерсанта» Ольга Федянина и Сергей Конаев рассказывают о самых значительных таких потерях и их последствиях.

От всех прочих искусств театр отличается неспособностью пережить время: бессмертный как жанр, он мимолетен как произведение.

Неопубликованная рукопись, будь то роман или музыкальная партитура, — удар для авторского самолюбия и, возможно, кармана, но с точки зрения вечности ей почти ничто не угрожает: она может дождаться своего издателя и принести автору (посмертную) славу. К тому же иногда хозяйственный автор использует неизданное, так сказать, «в розницу». Так, Чайковский и Шостакович просто включают пространные цитаты и целые номера в новую партитуру, а музыковеды потом бьются над тем, сколько в балете «Лебединое озеро» на самом деле от оперы «Ундина», в «Светлом ручье» — от «Золотого века». Невыставленные картины ждут своего часа в мастерских, в подвалах и на чердаках. «Полочные» фильмы лежат на полке.

В конце концов большая часть неопубликованного, недописанного, запрещенного цензурой, отвергнутого издательствами, галереями или прокатчиками все равно дожидается публикации, оказывается сочтено, взвешено, оценено и занимает с запозданием место в пантеоне искусств. И только у театра нет «носителя» — материала, на котором произведение можно хранить, если не вечно, то, по крайней мере, долго. Поэтому для подготовленного, отрепетированного и не обнародованного театрального спектакля нет второго шанса. Это всегда катастрофа сродни неудачным испытаниям самолета, с фатальными повреждениями самого аппарата.

Для публики разница между спектаклем, выпущенным в свет, и спектаклем, почившим в репетиционном зале, — это разница на все сто процентов, но вот для самого театра дело обстоит совершенно иначе. В производственной — и творческой — жизни театра неосуществленные работы занимают такое же место, как и осуществленные. На них потрачены энергия, талант, кофе, сигареты, фанера и сукно. Режиссер работает над замыслом, автор пишет инсценировку, цеха получают эскизы и чертежи, хозяйственники закупают материалы, экономят и кладут излишки себе в карман, актеры учат текст, дирекция заказывает рекламу, — «кухня» работает на полную мощность. Все это для театра и есть первая жизнь спектакля. В нормальном случае после нее начинается вторая жизнь — жизнь после премьеры. Но бывает, что до второй жизни дело не доходит.

Некоторые спектакли умирают как замысел, некоторые остаются вечным «долгостроем», некоторые исчезают за один день до премьеры, совсем готовые. Во внутренней, непубличной, жизни театра они составляют огромную главу. В год основания Московского художественного театра Станиславский репетировал чеховскую «Чайку», «Царя Федора Иоанновича» Алексея Толстого и «Путешествие Ганнеле» Герхарта Гауптмана. «Чайка» и «Федор» остались в истории символом рождения театра ХХ века. «Ганнеле» был запрещен цензурой, но в фундаменте, на котором строился Художественный театр, этот кирпич тоже важен.

Всеволод Мейерхольд так никогда и не поставил «Гамлета», но этот замысел рассказывает о нем, как о режиссере, в каком-то смысле не меньше, чем поставленные «Маскарад» или «Ревизор». Сталинские «охранители» реализма вместе с музыкой Прокофьева, пьесами Эрдмана, постановками Таирова, Михаила Чехова и Михоэлса выкосили из театра целые направления, но уничтоженная работа осталась в физической памяти нескольких актерских поколений.

И если бы советский театр 1920–1940-х годов в реальности состоял только из тех спектаклей, которые доходили до премьеры, то Юрию Любимову, Анатолию Эфросу, Георгию Товстоногову, Олегу Ефремову, Льву Додину не с чем и не с кем было бы начинать театральное возрождение 1960-х. Хотя и в эти годы, да и позже, грань между спектаклем выпущенным и спектаклем похороненным была исключительно тонкой: в биографии многих режиссеров именно в поздние 1960-е отмененных премьер едва ли не больше, чем состоявшихся. Так, в режиссерской биографии Марка Захарова запрещенное «Доходное место» не менее важно, чем разрешенная «Юнона и Авось».

Впрочем, политика и цензура в России ХХ века были далеко не единственной причиной исчезновения постановки из уже запланированной афиши. Иногда режиссера на пути от замысла к воплощению настигал творческий кризис. Иногда результат оказывался настолько разочаровывающим — или раздражающим — для самой труппы, что дирекция принимала решение отменить премьеру. А иногда ее отменяли обстоятельства высшей силы: войны, революции, пожары и наводнения. И чем дальше, тем длиннее и разнообразнее становилась история театра, который был, хотя его не было.

Члены Театра-студии на Поварской под руководством Всеволода Мейерхольда

Студию на Поварской организовал в 1905 году Константин Станиславский и привлек к ней Всеволода Мейерхольда. Станиславский к этому времени — главный русский театральный реформатор, Мейерхольд — реформатор будущий, а пока что артист, ушедший из МХТ и гастролирующий по провинции с собственной труппой. Мейерхольд мечтал о новом театре — новом по сравнению с МХТ. Парадоксальным образом о том же мечтал и Станиславский

После первых сезонов МХТ стало очевидно: поиски жизнеподобия, безусловной бытовой и психологической достоверности — все то, что и составило сенсацию раннего Художественного театра, приводят к неудаче там, где театр от Чехова или Горького переходит к драматургии символов, намеков и обобщений. Например, к драматургии Гауптмана и Метерлинка. А эту драматургию Станиславский ценил высоко и очень хотел ставить. Студия на Поварской была основана в том числе для того, чтобы коллективным усилием понять, как, собственно, ставить.

Впрочем, об этом часто забывают даже историки театра: основывал Станиславский Студию вовсе не как лабораторию, а как театральное дело на всю Россию. Основывал на собственные деньги и деньги, взятые взаймы, в расчете на зрительский и коммерческий успех.

Сюжет почти забытой пьесы «Шлюк и Яу» великого Герхарта Гауптмана напоминает «Принца и нищего» Марка Твена с той разницей, что превращение нищего Яу в аристократа не облагораживает его, а позволяет ему кутить и непотребствовать с невозможным в прежнем качестве размахом. В 1905 году такое превращение еще выглядело символистским высказыванием о безднах человеческой души.

Афиша спектакля Студии на Поварской «Шлюк и Яу»

Насколько можно судить по свидетельствам всех участников и по рабочим репетиционным экземплярам пьесы, именно на «Шлюке и Яу» состоялись два режиссерских открытия, оба как будто случайные, возникшие из капризов, и оба оказавшиеся ключевыми для превращения режиссуры в самостоятельное искусство.

Первым был предложенный самим Станиславским принцип отказа от авторской ремарки — неслыханная вольность. До того авторские ремарки, в особенности «действие происходит в такую-то эпоху», считались более или менее обязательными при постановке, отступления от них могли быть вызваны разве что бедностью монтировочной части и недостачей правильного реквизита и во всяком случае сурово осуждались рецензентами.

Сегодня мало кто из консерваторов-охранителей, протестуя против очередного «Бориса Годунова» в офисе или «Аиды» в камуфляже, осознает, что замахивается на основоположника русской режиссуры. Художник Николай Ульянов вспоминал: «…Станиславский <…> потребовал перенести действие из XIII века в ХVІІІ как для большего социального заострения, так и для импозантности живописного зрелища. На недоумение режиссеров и актеров, возражавших, что, по ремарке автора, действие происходит именно в XIII веке, Станиславский, по своему обыкновению сощурив глаза, с добродушной актерской улыбкой отмахнулся:

— Не верьте! Гауптман этот, да и другие тоже… Они не понимают. Если по их ремаркам ставить, они провалятся, эти писатели, со своими пьесами. Их пьесы будут слабее, хуже на сцене, чем в книге. Не верьте!»

Каприз тут в том, что Константин Сергеевич до того побывал на организованной Дягилевым выставке русского портрета в Таврическом дворце и был совершенно очарован художниками XVIII века и боскетами Бакста.

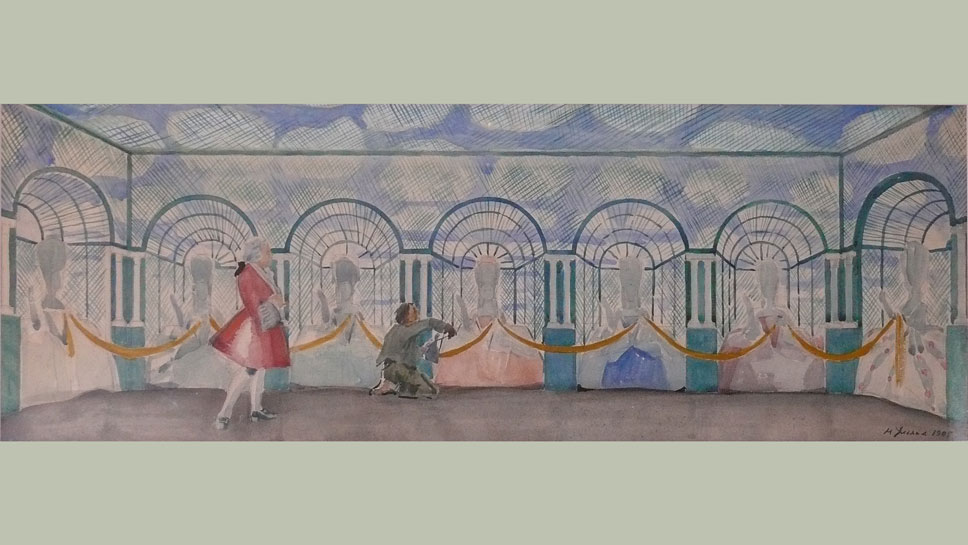

Николай Ульянов. Эскиз декорации к спектаклю «Шлюк и Яу»

Второе открытие было связано с первым — это принцип стилизации, обозначения эпохи двумя-тремя концентрированными деталями вместо ее достоверного воспроизведения. Здесь авторство принадлежало художнику «Шлюка и Яу» Николаю Ульянову. Никто особо не отрицал, что непривычные к театральному ремеслу художники-новаторы Студии просто устали резать, клеить и воспроизводить в объеме достоверные интерьеры эпохи. Так вместо реального замка возникли «ворота с круглой вертящейся дверью, украшенной вверху бронзовой статуей Амура», вместо парадных комнат дворца — линия боскетов, в каждом из которых сидело по придворной даме, и все вместе они «вышивали одну и ту же широкую ленту иглами из слоновой кости» под арфу и клавесин.

«Шлюк», по сути, был коллективным режиссерским творчеством. Официальным постановщиком значился Владимир Репман, режиссер-любитель, привлеченный к делу Станиславским. Но репетиции, которые вел Репман, вызвали крайнее недовольство актеров, и завершал спектакль уже третий постановщик — Всеволод Мейерхольд. Именно Мейерхольда Станиславский пригласил поддержать экспериментальное начинание, именно с ним советовался Николай Ульянов, изобретая свою новаторскую сценографию.

Николай Ульянов. Перерисовки женских портретов на Таврической выставке

Мейерхольда интересовал «условный театр» — театр без жизнеподобия и быта, и в 1905 году он готов был поверить в то, что Студия на Поварской станет местом рождения такого театра. Именно театра, целого направления, а не отдельного спектакля. Одновременно с работой над «Шлюком и Яу» Мейерхольд выбрал и начал репетировать следующее название для репертуара Студии — «Смерть Тентажиля» Метерлинка. Действие пьесы разворачивается в условном Средневековье, в замке, где невидимая Королева похищает у двух сестер, Игрены и Белланжеры, их маленького брата Тентажиля. Мейерхольд решил ставить «Смерть Тентажиля» как мистерию, вычитав такое решение из теоретических работ самого Метерлинка и его интерпретатора Габриэле Пасторе.

И здесь оказалась бесценной помощь незадачливого постановщика Владимира Репмана, только не как режиссера, а как библиофила. Репман был владельцем знаменитого собрания книг по искусству, одной из крупнейших в Москве частных библиотек. Библиотеку эту Станиславский ценил чрезвычайно высоко, а для Мейерхольда она оказалась буквально незаменимым рабочим инструментом. Изобретая «условный театр», Мейерхольд открывал для себя метод создания постановок через изучение увражей и насыщение воображения композициями с репродукций — от иллюстрированного английского журнала The Studio до изданий по истории искусства, средневекового и возрожденческого.

Этот метод он использовал потом всю жизнь, пока имел возможность ставить, на любом материале. Александр Тышлер, художник постановки оперы Прокофьева «Семен Котко» в Оперной студии Станиславского, запомнил, как Мейерхольд из серии его эскизов выделил тот, где изображался телеграфный столб, а потом принес на репетицию ворох репродукций св. Себастьяна, превратив героя таким образом в советского партизана-великомученика.

Обложка «Монтировочной тетради» «Смерти Тентажиля»

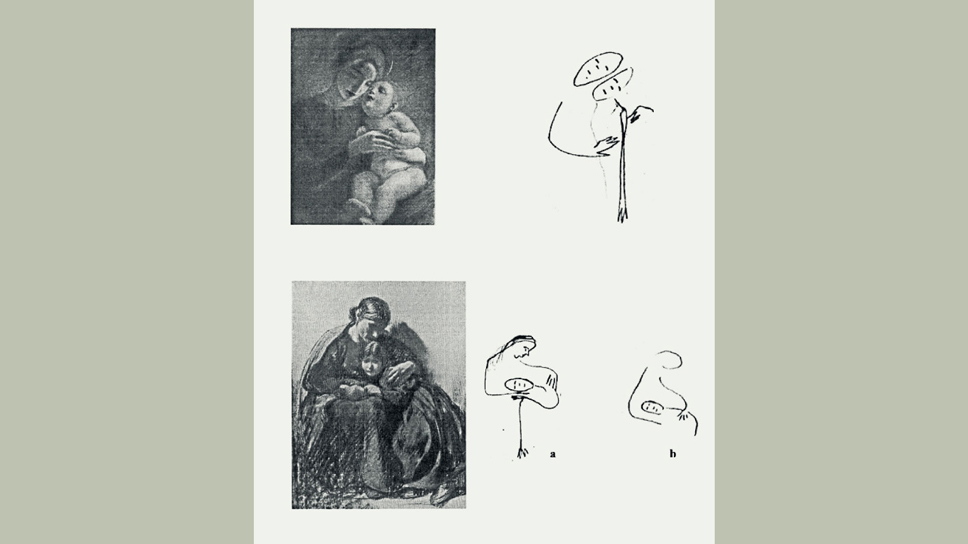

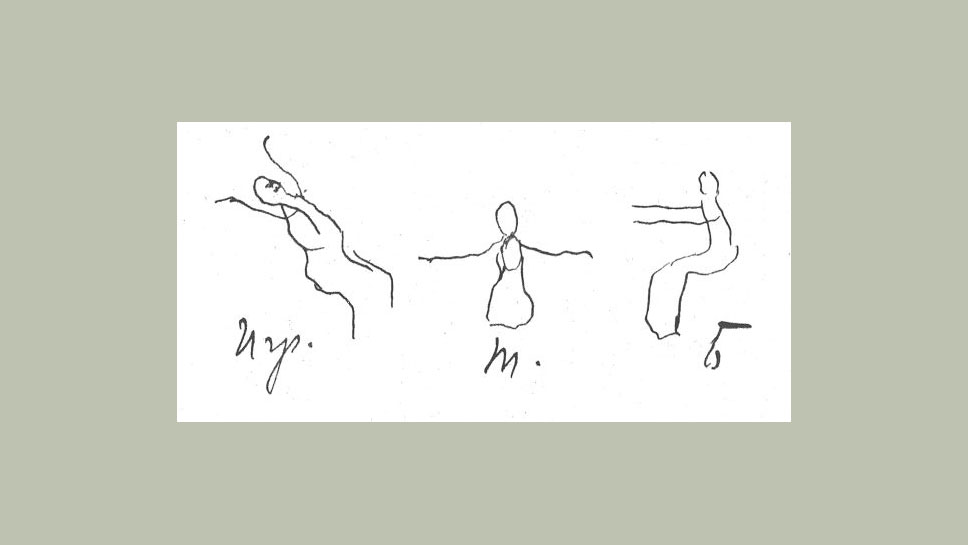

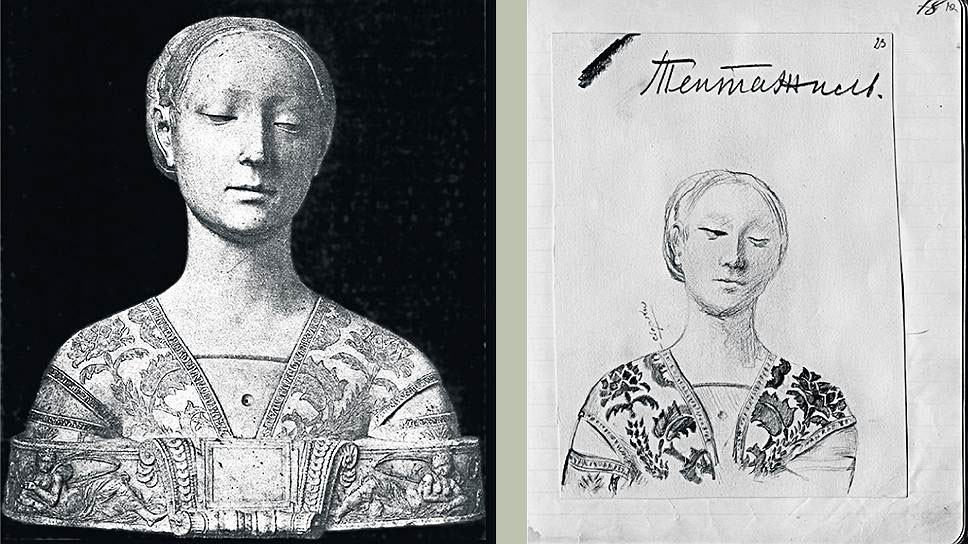

Изобразительный материал, отобранный Мейерхольдом для «Смерти Тентажиля» (почти все сохранилось), образует систему пластических мотивов: положения кистей, ладоней и рук, наклоны спины и голов, позы и композиции повторяются на разных иллюстрациях, иногда с небольшими вариациями. Логика отбора аналогична музыкальной: режиссер создает нужные ему пластические флажолеты, ноты, аккорды, пластическую тональность.

В одних случаях его интересует композиция или поза как аккорд, усиливающий звучание того или иного эпизода. В других он, очевидно, рассматривает отмеченную композицию как совокупность «нот», каждая из которых важна для него в отдельности. Создавая свой рисунок, Мейерхольд проделывал работу настолько же творческую, насколько аналитическую. Это касалось не только пластики актеров, но и пространства: декорация последнего, 5-го, акта представляла собой буквальную цитату архитектурного фона малоизвестной картины Боттичелли «Покинутая».

Рисунки Всеволода Мейерхольда (справа) по мотивам репродукций «Мадонны» Гаэтано Превиати и «Матери, обнимающей свою дочь» Ж.-Г Бессона для «Смерти Тентажиля»

При таком «музыкальном» подходе к пластике и пространству неудивительно, что и сама музыка в «Тентажиле» играла совершенно особую роль: она должна была одновременно и создавать эффекты, почти оптические, и иллюстрировать подтекст. Именно для «Смерти Тентажиля» композитор Илья Сац впервые писал театральную музыку, совершая невероятные по тем временам манипуляции с инструментом, например, используя железные листы, уложенные на струны.

По одной из ремарок Саца, «хор поет с закрытым ртом» — к такого рода экспериментам отечественный театр вернулся лишь в последние годы. Опыты же с препарированным фортепиано и звукоизвлечением из всего, что под руку попадется, предвосхищали те, которые, начавшись, по сути, с Дюшана, продолжатся во второй половине ХХ века Кейджем и его кругом. При том что Сац не то что в Париже не был, а только что вернулся из иркутской ссылки.

Рисунки Всеволода Мейерхольда (справа) по мотивам репродукции гравюры «Дамы XI века» для «Смерти Тентажиля»

Репетиции обоих спектаклей шли в параллель, новый театр должен был открыться в конце октября 1905 года. Каким спектаклем — долгое время было неясно. Но к середине октября стало очевидно, что не «Смертью Тентажиля». Когда спектакль собрали как целое, то есть новаторскую пластику поместили в декорации Николая Сапунова и Сергея Судейкина и совместили все это с оркестром, стало ясно, что открытия мешают друг другу и нужно время, чтобы, заменив живописное оформление простым гобеленом, довести спектакль до идеала. Сделать это уже не успели.

В результате открываться решили «Шлюком и Яу», который казался наиболее готовой и бесспорной из всего предположительного репертуара постановкой. Открытие запланировали на 21 или 28 октября. Сохранился пробный оттиск афиши с датой «пятница, 00 октября».

Рисунок Всеволода Мейерхольда для «Смерти Тентажиля»

Однако вокруг нарастал революционный хаос: Москву парализовали забастовки, отключения электричества на неопределенный срок, предпогромный вандализм и общие панические настроения. Перестройка под студийные нужды бывшего театра Гирша, причем новаторским образом — с авторскими фойе («венецианское» Судейкина, «белое» Сапунова, «боскетное» Ульянова) и тому подобными затеями — отняла значительные финансовые ресурсы, а в этой обстановке денег было взять негде. Кредитоваться стало не просто стыдно, но и невозможно. Открывать новый театр уже казалось Станиславскому верным средством погубить хорошую художественную идею, и к тому же еще окончательно разориться. В довершение всего не было никакой уверенности, что газеты продолжат выходить, а вместе с ними и анонсы премьер.

21 октября запланированная премьера «Шлюка и Яу» не состоялась, а 24 октября 1905 года Станиславский принял окончательное решение — студию закрыть. К середине декабря, когда в Москве уже вовсю полыхало кровавое восстание, Станиславский рассчитался со всеми многочисленными участниками дела (режиссеры, художник, актеры, оркестранты, статисты, хор и др.). Директор Студии Сергей Попов вспоминал, что при погашении долгов по Поварской Станиславскому пришлось «закладывать паи товарищества «Владимир Алексеев», что было довольно трудно: в делах наступила заминка».

Мраморный бюст неаполитанской принцессы Франческо Лаураны (из книги 1900 года) и рисунок Всеволода Мейерхольда для «Смерти Тентажиля»

Студии, по словам Мейерхольда, «не суждено было показать своей работы не только широкой публике, но даже тесному кругу интересовавшихся этим новым театральным предприятием». Но на ее открытиях мировой режиссерский театр стоит до сих пор.

![]()

Поделиться:

Похожие посты

На радость зумерам: вышла новая часть Subway Surfers

«Король и Шут. Навсегда»: чем панк-сказка растрогала зрителей

В Севастополе художники представили работы, одухотворённые посещением святых мест

Обложка и фото: Руслан Мик