Неизвестные шедевры бразильского искусства представили на выставке в Севастополе

Выставка «Бразилия знакомая и неизвестная: графика и литература XX века» (16+) открылась в Севастополе, в Российской галерее искусств. Она представляет собой уникальную коллекцию произведений из фондов ГМИИ им. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Многие экспонаты впервые показаны широкой публике — к ним не обращались исследователи и кураторы с момента поступления в музеи в 1950-1960-е годы.

Обложка: Руслан Микаилов

Выставка построена как полноценное культурное путешествие, объединяющее изобразительное искусство, литературу и музыку.

«Мы построили экспозицию так, чтобы создать зрителю возможность для погружения именно в культуру, а не только смотреть на работы, но и слушать и воспринимать текст», — объясняет куратор выставки Наталья Вихрева, руководитель направления искусства стран Глобального юга РГИ.

В экспозиции работает «звуковой душ» с бразильскими музыкальными композициями, а для выставки создан самый длинный аудиогид в истории галереи. Специально для проекта впервые переведены на русский язык фрагменты бразильских литературных и поэтических произведений XX века, которые звучат в аудиогиде, контекстуализируя визуальные образы.

Три корня бразильской культуры

Выставка начинается с ключевого тезиса: бразильская культура — это «плавильный котёл» из трёх составляющих. Европейская (португальская) культура колонизаторов, африканская традиция, принесённая рабами (в Бразилию привезли наибольшее количество африканских невольников среди всех латиноамериканских стран), и автохтонная культура коренных народов слились в уникальный культурный феномен.

Фото: Руслан Микаилов

Особенность Бразилии в том, что португальцы встретили индейцев на уровне общинно-родового строя, а не развитые цивилизации, как испанцы инков и ацтеков. Это определило характер культурного смешения.

Баянки

Центральное место в экспозиции занимает альбом ксилографий «Баия» Эманоэла Араужу (1940-2022 гг.) — афробразильского художника, критика и музеолога, основателя Музея Афробразилии (после его смерти в 2022 году музей носит его имя). В середине XX века Араужу стал одним из первых, кто сделал афробразильскую культуру центром своего искусства, когда она ещё не воспринималась как достойный объект внимания.

Штат Баия, где находится первая столица колониальной Бразилии город Сальвадор, был главным портом для невольничьих судов, поэтому там сформировалась самая сильная концентрация афробразильской культуры. В работах Араужу представлены городские пейзажи Сальвадора: узкие мощёные улочки, уходящие вверх по холмам, с церквями на каждом листе — мажорная нота, призывающая с оптимизмом смотреть в будущее.

Фото: Руслан Микаилов

На работах изображены баянки — женщины в национальных костюмах, формировавшихся три столетия: пышные белые юбки и кружевные накидки от португальских синьор, африканские тюрбаны для ношения грузов на голове, обильные украшения. Баянки торгуют уличными закусками, участвуют в народных гуляниях и музыкальных фестивалях, помогая сохранять и передавать афробразильское наследие.

Также представлен ритуальный танец афробразильского синкретического культа кандомбле, слившегося с католицизмом. У каждого африканского божества есть католический двойник: богиня моря Иманжа соответствует Деве Марии, а божество Амалу, заведующее смертельными болезнями, изображено в костюме шамана.

Народные сюжеты

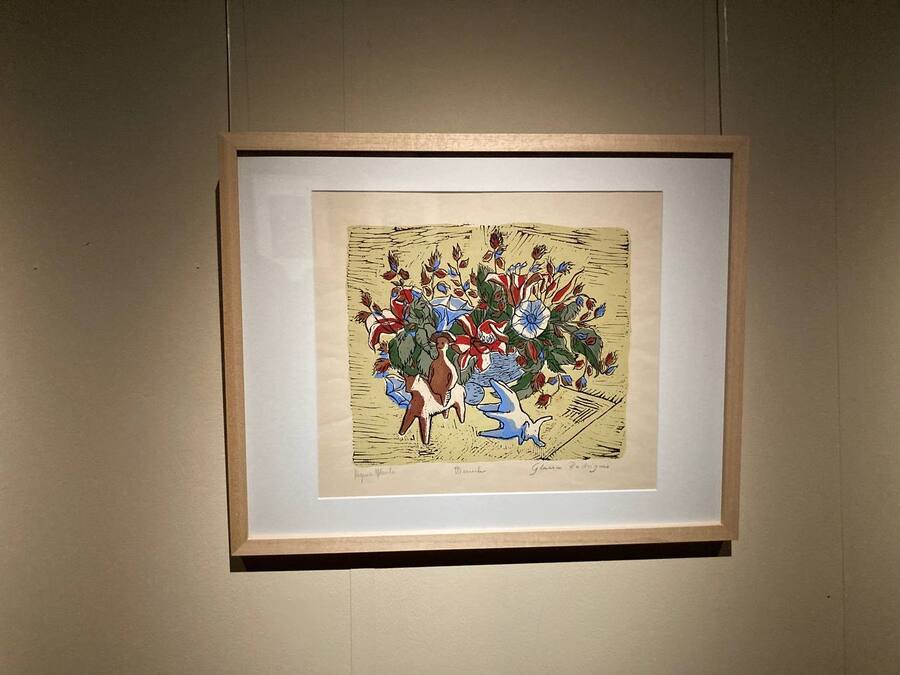

Послевоенный период представлен работами художников «Клуба гравюры», образованного в 1950-е годы Глауку Родригисом (1929-2004 гг.). Вдохновлённые мексиканскими аналогами, бразильские художники использовали тиражное искусство для агитации и борьбы за мир. Художник создавал ограниченный тираж (например, 10 оттисков), каждый подписывал вручную и нумеровал, после чего основа уничтожалась.

Фото: Руслан Микаилов

Гравюры изображают жизнь простого народа: гаушу (скотовод штата Риу-Гранди-ду-Сул на границе с Аргентиной) и праздник «танец быка» — фольклорное празднование легенды о рабе, убившем лучшего быка хозяина ради беременной жены, после чего шаманы воскрешают животное.

Трагедия сертан

Художница Ренина Кац (1925-2025 гг.) обратилась к теме природных катаклизмов в сертанах — засушливой зоне в центре Бразилии (название от португальского «дезерту» —пустыня). В конце XIX – начале XX века там происходили гигантские засухи. Кац изображала голодающих детей и «колодцы» — ямы в земле для добычи грунтовых вод, подчёркивая трагизм штрихом и балансом тёмных и светлых пятен.

Фото: Руслан Микаилов

Полной противоположностью стали работы художника-дипломата Сержиу Теллиса (1936-2022 гг.) — мастера цвета и потрясающего колориста. Он изображал венское кафе «Гавелка» так ярко, будто посетители сидят на залитом солнцем пляже Копакабана.

«Количество солнечного света в Бразилии влияет на художников, которые несут эту яркость в своём искусстве», — отмечают кураторы.

В поисках бразильской идентичности

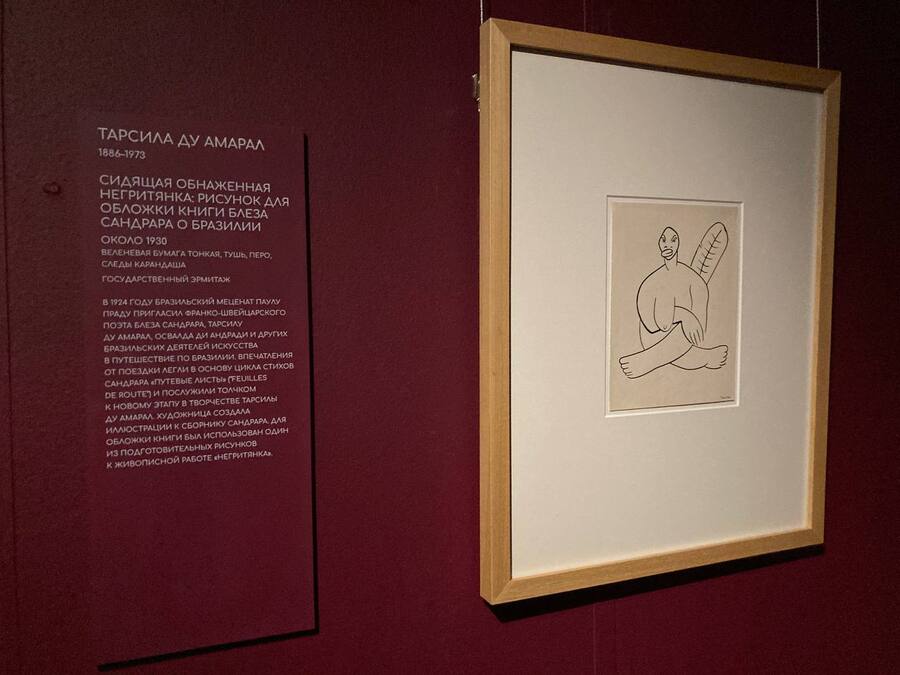

Особое место в экспозиции занимают работы Тарсилы ду Амарал (1886-1973 гг.) — ключевой фигуры бразильского модернизма, входящей в топ-10 художников Латинской Америки. На выставке представлены шесть её рисунков: два из собрания Пушкинского музея и четыре из Эрмитажа.

«Остальные рисунки, представленные на выставке, про них, кроме хранителей, никто не знал», — сообщает Анна Чернышова, научный сотрудник и хранитель отдела графики ГМИИ им. Пушкина, куратор выставки.

Дочь владельца кофейных плантаций, получившая европейское образование, Тарсила училась в Париже у Фернана Леже. Там она поняла, что самое интересное для искусства — у неё дома. Она поставила цель создать бразильское искусство — и ей это удалось.

Фото: Руслан Микаилов

В 1922 году, когда Бразилия праздновала столетие независимости, интеллектуалы искали ответ на вопрос: кто такой бразилец? Какая культура объединяет калейдоскоп из трёх рас и культур? Тарсила стала одной из тех, кто нашёл художественный ответ на этот вопрос. В 1931 году она приехала в СССР и устроила выставку в ГМНЗИ (нынешний Пушкинский музей). Её работу «Рыбак» (1925) приобрёл музей, позже она попала в Эрмитаж, а в 2025 году — на выставку в Севастополе.

Период «Бразильская древесина» (1924-1928 гг.) характеризуется простыми формами, лирическими сюжетами, упрощением, отсылающим к народному творчеству и авангарду. Знаменитый рисунок «Негритянка», созданный по фотографии её няни, был использован для обложки поэмы франко-австрийского поэта Блеза Сандрара, с которым она путешествовала по Бразилии в 1924 году.

Русский след

Выставка демонстрирует и обратную связь — Лазарь Сегал (1891-1957 гг.), выходец из Российской империи (родился в Вильнюсе, был учеником Антокольского), приехал в Бразилию и стал представителем бразильского модернизма. Его присутствие на выставке подчёркивает культурные связи между Россией и Бразилией — одну из пяти подтем экспозиции.

Фото: Руслан Микаилов

Самое уникальное в выставке то, что экспонаты, по словам Анны Чернышовой, представленные в таком составе, никто никогда не видел. Большая часть работ поступала в Пушкинский музей в 1950-1960-е годы, и к ним до сих пор не обращались исследователи и кураторы. Они были ограничены коллекциями, уже существующими в России, но из этого пула произведений выстроили связный рассказ, плавно показывающий разные стороны и этапы развития искусства, различные темы.

«При этом отбирались самые яркие, мощные и интересные работы», — добавляет Наталья Вихрева.

Выставка охватывает весь XX век: от модернизма начала столетия через послевоенные клубы гравюры и околоплакатное искусство середины века до восьмидесятых годов. С экспозицией можно будет ознакомиться до 21 декабря по адресу ул. Портовая, 17.

Руслан Микаилов

![]()

Поделиться:

Похожие посты

Все номинанты премии «Оскар 2026»: полный список

Обложка: The Academy of Motion Picture Arts and Sciences98-я церемония вручения премии «Ос